Die historischen roten Wegezeichen in der Dresdner Heide treten uns in einer erstaunlich großen Anzahl an Formen und Namen entgegen und mögen in dieser Vielfalt vielleicht auch unübersichtlich, verwirrend wirken. Um eine bessere Übersicht zu gewinnen, hat der Arbeitskreis Dresdner Heide ein Faltblatt herausgebracht, das nunmehr in einer zweiten Auflage vorliegt [1] und die mehr als 80 verschiedenen Wegezeichen geordnet darbietet. Versucht man, eine Kategorisierung nach ihrer Form vorzunehmen, so hat die knappe Hälfte Buchstaben als Grundlage, teilweise mit hinzugefügten Punkten, teils sind es miteinander verschmolzene Buchstabenpaare, teils auch gespiegelte Buchstaben. Beispiele hierfür sind ![]() – Tarischer Weg, volkstümlich Kuhschwanz,

– Tarischer Weg, volkstümlich Kuhschwanz, ![]() – Vogelzipfel,

– Vogelzipfel, ![]() – Kellersteig und

– Kellersteig und ![]() – Doppel-E

– Doppel-E

Ein demgegenüber kleiner Teil der Wegezeichen basiert auf Darstellungen von Ziffern, wie z.B. ![]() – Alte Sechs, die in der Nähe von Klotzsche auftritt und eine Verbindung zum Zentrum der Heide herstellt. Schließlich sind bildliche Darstellungen in einer großen Zahl überkommen, die oft volkstümliche Benennungen tragen

– Alte Sechs, die in der Nähe von Klotzsche auftritt und eine Verbindung zum Zentrum der Heide herstellt. Schließlich sind bildliche Darstellungen in einer großen Zahl überkommen, die oft volkstümliche Benennungen tragen ![]() – Gänsefuß,

– Gänsefuß, ![]() – Ochsenkopf,

– Ochsenkopf, ![]() – Topfweg,

– Topfweg, ![]() – Zirkel

– Zirkel

Sie machen ca. 40 % der Zeichen aus. Unbestritten ist die Gesamtheit an historischen Zeichen ein einzigartiges Kulturgut, das in dieser Vielfalt in anderen Waldungen weder existiert hat noch dort überhaupt überlebt hat. Es ist unbedingt schützenswert!

Umso unverständlicher ist es, dass diese scheinbar nicht „passfähigen“ Zeichen vor 1980 durch staatliche Stellen in rigoroser Weise durch Auskratzen oder Übermalen ausgelöscht wurden. Welch ein Verlust! Doch es gelang durch das entschiedene Engagement kulturbewusster Personen, u.a. von Manfred Ruttkowski (1932 – 2015) und Dr. Walter Wittig (*1929), die historische Wegekennzeichnung wiederzubeleben.

Im Zuge der Wiedereinführung der Wegezeichen führte Ruttkowski intensive Recherchen in den verfügbaren historischen Unterlagen durch im Blick auf Erscheinungsbild, Alter und Entwicklung der Zeichen und Wege (auch über das Gebiet der Dresdner Heide hinaus). Auf dieser Grundlage wurden die geometrischen Details der aufs Neue einzuführenden Zeichen bestimmt. Für den praktischen Gebrauch wurden für jedes Wegezeichen entsprechend gestaltete, aus Fotokarton bestehende Schablonen hergestellt. Hinsichtlich Ruttkowskis Forschungsergebnisse sei summarisch auf [2] verwiesen.

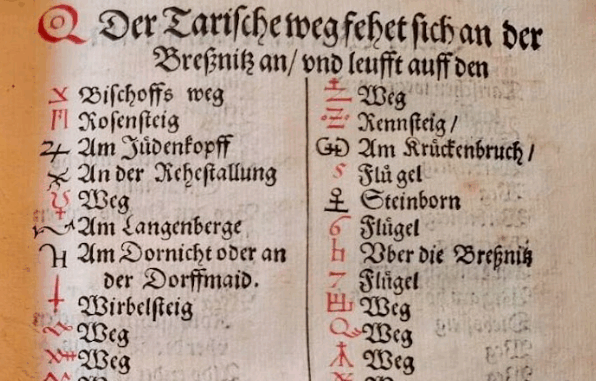

Bei den zuvor angesprochenen, auf die Dresdner Heide bezogenen historischen Quellen handelt es sich in der Hauptsache um den im Auftrag von Kurfürst August von Johannes Humelius um 1560 gefertigten „Humeliusriss“ [3] als älteste uns vorliegende Karte dieses Waldgebiets, das Forstzeichenbuch des Georg Öder von 1572 [4] mit seinen detaillierten Wegbeschreibungen sowie die (gesüdete) Kartendarstellung seines Neffen Matthias Öder [5], die um 1600 im Rahmen der ersten sächsischen Landesaufnahme unter den Kurfürsten Christian I. und Christian II. erarbeitet worden war. Diese Dokumente zeigen im Übrigen neben den roten Wegezeichen auch ca. 270 schwarze Zeichen, die wichtige Fixpunkte im Waldgebiet markierten [6]. Für die damaligen Verläufe der Wege in der Natur stellen die ab 1783 unter Fr. L. Aster gezeichneten „Meilenblätter von Sachsen“ [7] außerordentlich wichtige Quellen dar, weil sie sich durch eine bis dahin nicht erzielte Genauigkeit auszeichnen.

Demnach ist ein großer Teil der Wegezeichen bereits in den ältesten uns vorliegenden Quellen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts enthalten, repräsentiert teilweise aber noch frühere Perioden. Funktionell stellten die Wege einerseits Verbindungen zwischen Altendresden, der heutigen Dresdner Neustadt, und den am nördlichen Heiderand befindlichen Dörfern Reichenberg, Boxdorf (M. Öder: „Bocksdorff“), Rähnitz („Rennes“), Klotzsche („Klotzschen“), Langebrück und Liegau dar. Einige von ihnen wurden in der Neuzeit zu wichtigen Verkehrsstraßen ausgebaut, z.B. die Radeburger und die Königsbrücker Straße. Andere blieben im heutigen Kerngebiet der Heide erhalten, beispielsweise der nach Langebrück führende ![]() Kolmische Weg (volkstümlich Kannenhenkel).

Kolmische Weg (volkstümlich Kannenhenkel). ![]() der Rennsteig als Teilstück eines alten Salzhandelswegs und dessen Nebenwege Diebssteig und Schwestersteig. zählen wie auch der Bischofsweg zu einer Gruppe von ausgedehnteren Wegen, die die Heide grob in Ost-West-Richtung durchzogen. Die mit dem Dresdner Saugarten (Humelius: „Treybe Gartten“) in Verbindung stehenden Sternflügel

der Rennsteig als Teilstück eines alten Salzhandelswegs und dessen Nebenwege Diebssteig und Schwestersteig. zählen wie auch der Bischofsweg zu einer Gruppe von ausgedehnteren Wegen, die die Heide grob in Ost-West-Richtung durchzogen. Die mit dem Dresdner Saugarten (Humelius: „Treybe Gartten“) in Verbindung stehenden Sternflügel ![]() bis

bis ![]() und die erhalten gebliebenen „Rundungen“

und die erhalten gebliebenen „Rundungen“ ![]()

![]() und

und ![]() sind dagegen dem herrschaftlichen Jagdbetrieb zuzuordnen und entstammen der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Jedoch ist ein nicht geringer Teil des Zeichenvorrats in späteren Perioden entstanden.

sind dagegen dem herrschaftlichen Jagdbetrieb zuzuordnen und entstammen der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Jedoch ist ein nicht geringer Teil des Zeichenvorrats in späteren Perioden entstanden.

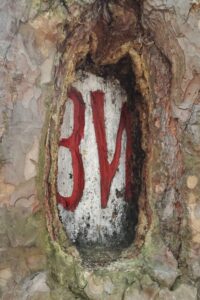

Ursprünglich wurden die Wegezeichen durch Waldzeichenschneider in geeignetem Abstand in den Stamm von kräftigen Kiefern eingeschnitten und ausgemalt. In den 1730er- und 1740er-Jahren waren diese Arbeiten durch Gottfried und Johann George Hanicke aus Radeberg ausgeführt worden. In einer von Oberforstmeister Heinrich von Bünau im September 1733 ausgefertigten Anweisung heißt es: „… nicht zu klein, nicht zu dichte hintereinander geschnitten, …mit rechter guter Farbe angestrichen, die alten aber, so etwas verwachsen sind, wiederum renoviret und von neuen frisch angestrichen … zu ermahnen, daß keine unnöthige Unkosten verursachet werden…“ [8]. Für jedes neu geschnittene Zeichen war eine Vergütung von 6 Pf. festgesetzt, sodass bei der im Oktober 1735 erfolgten Abrechnung von 9.734 Zeichen sich immerhin eine Summe von 202 Thalern und 19 Groschen ergab [8]. Das Schneiden der Zeichen fand wohl Ende des 19. Jahrhunderts sein Ende [9]. Aus dieser Zeit sind nur noch wenige und daher besonders wertvolle geschnittene Wegezeichen im Waldgebiet aufzufinden, teilweise an mittlerweile abgestorbenen Bäumen (Bild 1a). Einige weitere geschnittene Wegezeichen wurden in den 1960er-Jahren entlang des Rennsteigs angefertigt (Bild 1b). Zusätzlich ist 2009 vom AKDH ein Wegezeichen Kreuz-6 geschnitten worden, um die zeitliche Entwicklung nach einem solchen Eingriff genauer verfolgen zu können (Bild 1c).

Bild 1. (a) In einen Kiefernstamm geschnittenes, stark überwalltes Wegezeichen Blümpenweg. (Ende 19. Jh.); (b) geschnittenes Wegezeichen Rennsteig aus den 1960er-Jahren an einer kürzlich abgestorbenen Kiefer; (c) geschnittenes Wegezeichen Kreuz-6 von 2009. © M. Thieme (2021, 2025 2x)

Von Letzterem abgesehen werden die Zeichen seit gut einhundert Jahren aufgemalt, wobei diese ab Mitte der 1980er-Jahre unter Nutzung der bereits erwähnten Schablonen auf zuvor hergestellte weiße Felder aufgetragen werden. Die Pflegearbeiten gingen von der zunächst gegründeten Interessengemeinschaft Dresdner Heide (Leiterin Fr. Ingrid Heymann) 1994 auf den Arbeitskreis Dresdner Heide (AKDH) über (Leiter Prof. Werner Mansfeld, ab 2003 Dr. Michael Thieme).

Als Beispiel der praktischen Arbeiten zeigt Bild 2a zunächst, wie der Stamm einer Kiefer für den Primäranstrich vorbereitet wird. Weitere Aufnahmen (Bild 2b-d) dokumentieren, dass das Dickenwachstum der Bäume sowie Ausbleichen und Abblättern des Anstrichs eine Erneuerung erforderlich machen. Der übliche Erneuerungsturnus der mehr als 1600 Zeichen beträgt 8 – 10 Jahre. Um das jährlich anfallende große Pensum in passabler Weise zu bewältigen, wird die Hilfe der Mitglieder einer Bühlauer Sportgruppe im Rahmen einer konzertierten Aktion gern in Anspruch genommen.

Bild 2. (a) Vorbereitung eines Kiefernstamms; (b) Wegezeichen Zirkel; altes Zeichen verschlissen und gedehnt; (c) aufgemaltes Wegezeichen Ochsenkopf ausgeblichen; (d) Wegezeichen Rennsteig mit abblätterndem Anstrich. © M. Thieme (2009, 2012 2x), D. Schumann (2023)

Es sei schließlich hinzugefügt, dass 2022/23 die auf dem Heller und in der Jungen Heide vorhandenen Wegeverläufe mittels eingehender Kartenvergleiche auf vorliegende historische Ursprünge geprüft wurden. Auf dieser Grundlage konnten nach langer Zeit ohne Markierungen die historischen Wege Augustusweg, Klotzscher Weg und Sternweg mit den Zeichen ![]()

![]() bzw.

bzw. ![]() abschnittsweise markiert werden. Weiterhin wurde der in der aktuellen Ausgabe von Sachsen-Kartographie [10] im Ullersdorfer Revier unrichtig eingetragene Verlauf des dortigen Sternwegs korrigiert und in der Natur die originale Markierung

abschnittsweise markiert werden. Weiterhin wurde der in der aktuellen Ausgabe von Sachsen-Kartographie [10] im Ullersdorfer Revier unrichtig eingetragene Verlauf des dortigen Sternwegs korrigiert und in der Natur die originale Markierung ![]() angebracht.

angebracht.

Literatur

[1] Faltblatt Historische Wegezeichen in der Dresdner Heide, Hrsg. Arbeitskreis Dresdner Heide, 2. überarb. Aufl. 2024

[2] M. Ruttkowski in: Dresdner Heide, Hrsg. Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Rölke, 2006, S. 192ff.

[3] http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90077570/df_bika082_0000043_motiv

[4] G. Öder, Forstzeichenbuch, Bestand des Hauptstaatsarchivs Dresden (12884, Nr. 02)

[5] M. Öder, Erste sächsische Landesaufnahme, Druckausgabe von 1889, Tafel IX, http://www.deutschefotothek.de/ete?action=queryZoom/1&index=freitext&desc=df_dk_0003960&medium=df_dk_0003960

[6] Zwischen Achterdickicht und Umwurf – Die Waldorte der Dresdner Heide, Hrsg. Sächsisches Forstamt Dresden

[7] Meilenblätter von Sachsen, Berliner Exemplar, Blatt B236, http://www.deutschefotothek.de/ete?action=queryZoom/1&index=freitext&desc=df_dk_0002236&medium=df_dk_0002236;

do., Blatt B263, https://www.deutschefotothek.de/ete?action=queryZoom/1&index=freitext&desc=df_dk_0002284&medium=df_dk_0002263

[8] Acta wegen Verneuerung derer WaldZeichen In Ambte Dreßden auf Dreßdner Heyde, Bestand des Hauptstaatsarchivs Dresden (1136, Nr. 0232)

[9] O. Pusch in: Die Dresdner Heide und ihre Umgebung, Hrsg. O. Koepert und O. Pusch, Heinrich, Dresden, 1932, S. 189ff.

[10] Wander- und Radwanderkarte mit Reitwegen Dresdner Heide, Seifersdorfer Tal, Sachsen Kartographie GmbH Dresden, 2019 u. 2021

Antworten